こんにちは。木地師の辻正尭(つじまさたか)です。

僕は年間350日くらい毎日仕事で椀木地を挽いています。

今日は能登半島の旧柳田村に伝わる「合鹿椀(ごうろくわん)の歴史」についてと「合鹿椀の発展と衰退の背景」についてお話ししていきます。

合鹿椀(ごうろくわん)の成り立ち

まず、合鹿椀の形状・形態・そして成り立ちを見るにあたって前提としたいのが、「合鹿椀は旧柳田村の村民が自分たちの手で、自分たちのために作ったお椀だった」ということです。

合鹿椀の誕生は「自然発生的なものだった」と言われています。いつ頃その原型を成したかは詳細にはわかっていません。

しかし自然発生的に誕生したということは、「生活のために必要な椀を作り続けていたら、いつの間にかこの形になっていた」それが合鹿椀の誕生した背景ではないかと考えられます。

村民が自分たちの生活のために作ったお椀だったので、不必要な加飾など一切なく、無駄のない形をしています。

発展期に至っては様々な変化変容を辿りますが、復古期、末期には再び簡素な形態に還っており、基本的な形状や形態は一貫しています。

合鹿椀の歴史と形状

そんな合鹿椀も、長い時間をかけ形状や制作工程には様々な変化がみられます。

そして、その形状や作業工程の変化を元に、第一期~第八期に分類されています。

さらに八期を「草創期」「過渡期」「発展期」「復古期」「末期」の5つに分けて見ることで、合鹿椀の歴史を紐解くことができます。

草創期(一期、二期)

文献に登場する合鹿椀で最も古いものは元禄7年(1694年)です。

しかし実際は元禄7年よりももう少し前、中世にはもうその原型が存在したのではないかと言われています。しかし、合鹿椀がいつ頃誕生したかの詳しい記録は残っておらず、今後の調査に期待するしかありません。

合鹿椀が歴史の記録よりもずっと前から存在したのではないかと推測できるのは、長い間、制作方法も使用方法もほとんど変えることなく作られ、旧柳田村のみで継承されてきたと考えられるからです。

合鹿椀は飯椀と汁椀の組椀で入子が基本的な形で、驚くことに、それをさらに20組1セットで作られていました。

第一期、第二期の合鹿椀の木地は現在の木地挽きとは違い、ほとんどを手斧で整形し、轆轤での作業を最小限にしていたとみられます。

そのため、お椀の見込み(内側中央)と浅い高台内部には手斧でそぎ取った凸凹(ハツリ目あと)が残り、第一期に関しては轆轤の回転軸が中心に来ていないため、轆轤目が不規則で形も整っていないものが見つかっています。

口縁、高台縁、見込みには布着せがしてあり、その上に炭粉を混ぜた柿渋を下地として塗り、さらに半透明の生漆か素黒目漆を塗っただけでした。渋下地を塗った後には研ぎなども行っておらず、とても簡素な作りです。

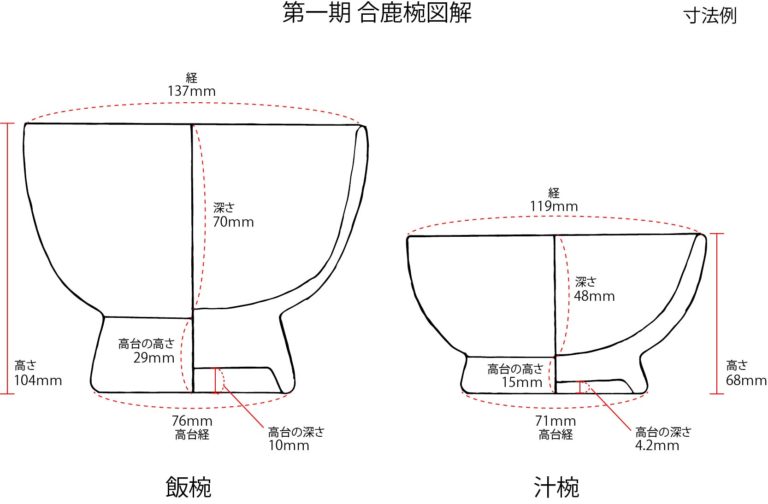

次の図は第一期合鹿椀を記録を元に図解し、寸法を記したものです。

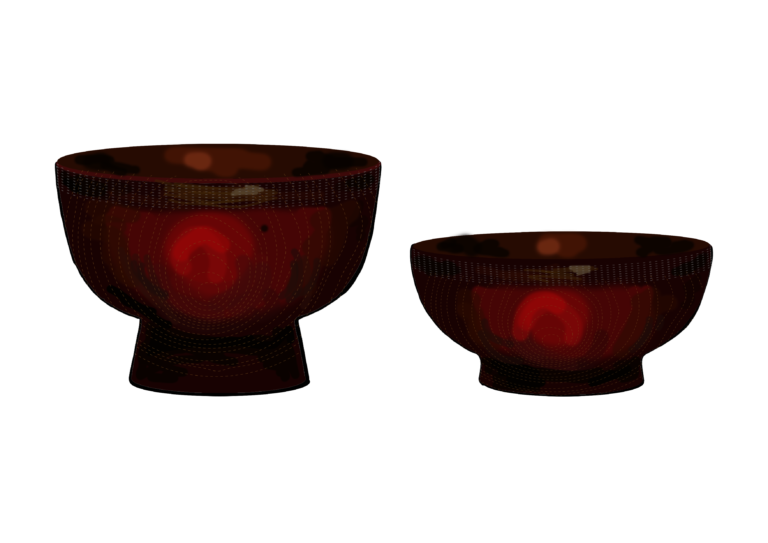

次のイラストは、第一期合鹿椀の図解に塗を施したイメージイラストです。

木目は横木取りの木目。口縁には布着せあとが薄っすら見えます。

色は黒に近い茶褐色をしていました。

柳田村の合鹿椀の写真が見られるサイトを見つけましたので、参考にリンクを貼っておきます。

第二期には、一期の製法は基本そのままに、荒々しさがすこし薄れていきます。

この第一期、第二期は合鹿椀の原初形とされています。

草創期の合鹿椀の形状や、なぜ20組で作られていたかについてはこちらの記事「能登に伝わる合鹿椀の特徴。能州木地師が生んだ合鹿椀はなんのために作られたか?」に書きましたので参考にしてみてください。

過渡期(三期)

第三期に入ると、ハツリ目がまだ残っているものの、今まで手斧で大部分を成形していた作り方から、大部分を轆轤で形成する形に移行します。

合鹿椀の形や塗りにはそれほど大きな変化はありませんが、木地には欅の柾目材を使うなど良質な材が登場し、素朴さを残したまま木地や轆轤技術に変化がみられます。

この頃合鹿椀は、旧柳田村の中だけで使うために作られてきた椀から、村の外への需要を意識して、生産量を増やしていこうという方向性に移行していたのではないかと考えられます。

発展期(四期、五期、六期)

第四期、第五期、第六期を発展期といいます。

発展期は、これまでの合鹿椀の原初形とは大きく違う変化を遂げます。

材には糸柾目の欅材を使用し、轆轤挽きを主体とした形成方法になります。

渋下地以外に地粉(じのこ)という下地の使用が見られ、下地の後に研ぎの工程が加わり、漆には透明漆や油入り半透明漆などが使用されます。

厚みが均一化し、形も整い、大型化していきます。この時代の椀には最大径の合鹿椀が見つかっています。

合鹿椀の基本形は飯椀と汁椀の入子ですが、発展期には飯椀単体や、三重椀なども見つかっており、この頃、他地域からの需要に合わせた椀の制作がされていたと考えられます。

近隣の輪島などの他産地の影響もあったとみられ、原初形の合鹿椀とは違った異例の作品が多く見つかっています。

特に、第五期の透明漆を使用した椀に至っては、これまでの合鹿椀の形状を引き継いではいるものの、塗りにおいて、これまでの黒色を基調とした合鹿椀とは全く異なった特徴を持っています。

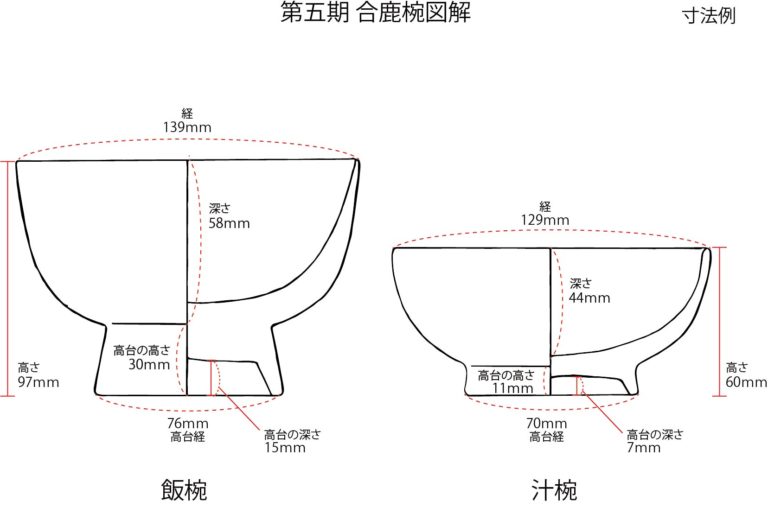

下の図は、第五期合鹿椀を図解したものです。

第五期合鹿椀の図解に色を当ててみると、これまで黒(に近い茶褐色)が基本だった合鹿椀が赤に近い茶色となり、口縁の布着せ部分がより際立ったものになります。

第五期の合鹿椀は、第一期~第八期の中で最も異色を放ったといっていいでしょう。

ここで現代に時間軸を戻して考えると、これまでいろいろな作家さんが旧柳田村の合鹿椀からヒントを得て制作してきた「合鹿椀」は、第五期をはじめとする発展期や、本来の合鹿椀とは違う意図で作られた椀の影響があるものも多いのではと感じます。

なぜなら、他産地の影響を受け作られたものを除くと、本来の合鹿椀は生漆や半透明の素黒目漆を使用した黒色や茶褐色のものがそうであり、原初形にいたっては艶もあまりなく、ましてや、朱漆を使用した入子の合鹿椀は作られていないからです。

合鹿椀は草創期の様に「無駄のない簡素な力強い美しさ、それ故に黒い色をしているものだ」と考える合鹿椀ファンが多くいるのもうなずけるような気がします。

復古期(七期)

第七期になると合鹿椀の需要は減少します。

材には木目の不揃いな欅材を使用しており、塗りは初期の手法に立ち返っています。

しかし、木地の乾燥が不十分なため、椀の形に歪みがあり、工法も粗略で、木目が現れて、一見素朴さを取り戻したかのように見えますが、初期には見られなかった磨き仕上げを行っており、本来の粗々しい力強い美しさは見られなくなっていきます。

末期(八期)

明治後期に合鹿椀は末期(第八期)を迎えます。

この頃、陶器の器の生産が盛んとなっていたことも合鹿椀衰退の一つの要因と考えられます。

第八期の椀は粗い木目の材を使用しており、轆轤挽きで成形していますが形は整っていません。表面には凸凹がみられ、工法も粗略になっています。

高台内に同じ銘が書かれた椀がいくつも作られていることから、自家用に大量に作られたとみられています。

一見初期の合鹿椀に戻ったようにも見えますが、初期の力強さは全くなく、合鹿椀そのものの需要が無くなった、末期の合鹿椀とみられています。

旧柳田村は近隣で最も木地業が盛んだった

合鹿椀が作られていた頃、能登地方の木地師達のことを能州木地師と呼び、能登全体でも木地師業が盛でした。

中でも良質な欅(けやき)が採れた旧柳田村は、村全体が木地師の村で合鹿を中心に木地師が多かったことがわかっています。柳田村の合鹿椀の制作が最も盛んだったとみられます。

村の外へ広がった合鹿椀と、輪島との関係性

1600年代後期にはすでに存在していた合鹿椀ですが、当初は旧柳田村で消費するために作られました。しかし、近隣の佐野村(現在の輪島市町野町佐野)が書き記していた近隣と売買した品と値段の報告書「諸物売買値段等書上申帳」には、安政四年(1857年)に合鹿椀の名称があり、これを見ても、合鹿椀はこの頃にはすでに柳田村の外へ売られていたことがわかります。輪島に売りに来ていた等の証言なども残っています。

また、この頃の「能州木地師」は、近隣の木地師の中でも一目置かれた存在だったことから、過渡期から発展期にかけ合鹿椀が頻繁に売買されたことがうかがえます。

いつからか村の外にも販売されるようになり、人気を博していた合鹿椀は、輪島と密接な関係がありました。

木地師の同志として、お互いに忙しいときは木地を代わりに挽きあったり、塗りもお互いにやりあったりしていて、嫁のやりとりも行われていました。

このことは、発展期の合鹿椀に輪島や近隣の産地が少なからず影響を与えていたことを物語っているように思います。

輪島塗は港があったため栄えたが、合鹿椀は港がなかったため絶滅した

明治後期、需要がなくなり末期に差し掛かっていた合鹿椀は、販路開拓のため海路の再開発を企てます。旧柳田村の隣村にあたる能都町宇出津(現在の能登町宇出津)の棚木に港を作ろうとします。しかし、販路を広げようとしましたが時すでに遅く、再興を断念してしまいます。

後に、「輪島塗は合鹿椀の子孫であるが、港があるために発展し、合鹿椀は港がなかったために発展しなかった」ということが村民関係者によって語られています。

木地師の非分業と縄掛轆轤

初期の合鹿椀は近郊の産地と違い販売用に作られておらず、自家用に村内でのみ使うように作られていました。そのため、輪島塗などに見られる分業は行われず、木地師が木取りから塗りまでを一貫して行っていました。

轆轤を動かすにはかなりの労力が必要だったとみられ、初期の椀の形成はほとんどを手斧で行い、仕上げの形成を轆轤で行っていました。しかし徐々に轆轤が進化し、発展期に入るころにはほとんどを轆轤で形成しています。

また、このころの轆轤は「縄掛轆轤(なわかけろくろ)」を使用しており、今の轆轤と大きく違いう点は、二人で作業を行う必要があったことです。

一人が轆轤を回し、一人が木地を挽く必要があったため、妻が縄を引いて轆轤を回し、夫である木地師が木地を挽いていたといいます。

縄掛轆轤は旧柳田村の福正寺に現存しています。

現存する合鹿椀はわずか

明治後期以降、合鹿椀が作られなくなってから能州木地師は絶滅しました。

そしてその後、昭和30年代に入り、合鹿椀の存在が全国に知られるようになるまで、能州木地師の子孫である村民が、合鹿椀の価値に気付かなかったといえます。

昭和初期に入って、家の建て替えが行われた際に多くの合鹿椀は燃やされ、捨てられました。猫のえさをやる器として使われていたという証言もあります。

また、合鹿椀が世に知られだした際、いち早く目を付けた収集家によって残っていた合鹿椀のほとんどが買い上げされました。

そのため、現存する合鹿椀はとても多いとは言えません。

合鹿椀の調査

合鹿椀への価値における村民の意識に対して危機感を持っていた旧柳田村ですが、昭和63年柳田村の「ふるさと文化セミナー」での合鹿椀の講演をきっかけに、村が本格的な合鹿椀の調査に乗り出します。

そして平成5年3月31日に旧柳田村は「合鹿椀」を発刊しました。

このコラムも柳田村が発刊した「合鹿椀」を読んだ上で書いています。

大変な量の取材量、研究量から得られた調査結果と、能州木地師から垣間見える木地師の生態について大変興味深く読ませていただきました。

柳田村と関係者の皆様の偉業に敬意を示します。

まとめ

合鹿椀の形状を言葉で表すなら「人が使うのに無駄を一切省いた合理的で美しい形」といえるでしょう。

しかし、これほど人々を魅了したにもかかわらず、絶滅してしまった悲しいお椀でもあり、その希少さは現在もたくさんの人の興味を引き、魅了している要因の一つでもあります。

今日は、そんな合鹿椀の歴史についてと合鹿椀が発展し衰退した背景についてお話しました。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

.jpg)

2-scaled.jpg)